美术回归艺术与生活

任艺萍:再向经典借东风

2015年,全国性的美术大展不断,但依然需要面对一个老问题——综合性展览虽然囊括了尽可能多的作者资源,也还是靠有限的经典作品在撑门面。新的艺术创作虽然多样,有时候也不乏技法上乘的,但感人的作品依然少之又少。不仅“缺‘高峰’”,面前甚至是一片片艺术的“平原”“洼地”,这样的情形需要我们反思。

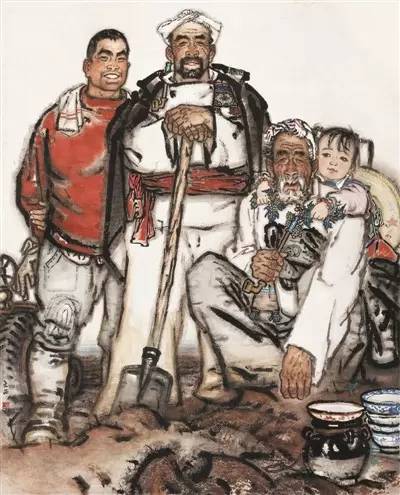

“高峰”还是那些我们耳熟能详的艺术经典。这一年,各类美术机构秉承反思历史、扎根现实的态度,勾勒出一幅色彩斑斓、多样丰富的美术长卷。而这一长卷上的点睛之笔仍是20世纪的艺术经典:在李桦的版画《怒吼吧,中国》前,山河破碎时民族魂魄的震天呐喊仿佛依旧在回荡;在唐一禾的油画《七七的号角》前,文艺工作者投身救亡图存的洪流仿佛依旧在奔涌;在傅抱石的写生作品前,毛泽东诗意的激发下传统山水所呈现出的万千气象依旧如新;在刘文西的中国画《祖孙四代》前,扑面而来的是陕北农民告别旧社会、建设新生活的时代新风……

傅抱石中国画《延安》,南京博物院藏。

回顾过往充满创造热情的时代,重温那个时代的艺术经典和由此构建起的新传统,无疑具有重要的意义。但新的经典、新的“高峰”如何出现,是我们面对的更为紧迫的问题。

几个小型展览于这一年展事中的脱颖而出,或许能够在这个问题上给出很好的答案。比如,北京画院“大爱悲歌——周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展”,无论是大型创作还是写生人像,都足以震撼心灵。画家以极富人文关怀的艺术探索,将传统中国画的笔墨变革与主题性、时代性相关联,并由此生发出新的、符合时代特征的语言体系。再如中国美术馆“至爱之塑——雕塑家王临乙、王合内夫妇作品文献纪念展”。在中西之间,雕塑家探索出一条既符合时代要求,又遵循艺术创作规律的道路,几乎完美地解决了雕塑语言中国化的问题。他们的艺术创作,无不发自内心、直面时代,内敛不张扬,笃定无犹疑,堪称楷模。

带着问题回过头来看经典,就可以更清晰地意识到,为什么今天缺少感人的作品。那些前辈美术家有着明确的责任意识。他们穷其一生,实践着美术应该肩负的时代责任。他们的作品,与他们心中的国家、民族、时代有关,与他们理解的生命意义有关。这样的美术作品,集艺术性、思想性、社会性和爱于一体,是真正的杰作。因此,它们具备穿越时空的能力,几十年过去了,依旧可以感动观众。这样的作品和创作这样作品的美术家,就是那个时代的代表。他们和它们构成了“高峰”。

这“高峰”象征着一个时代,不但成就了过去,也联通现在、光照未来。

艺术经典之所以能够脱颖而出,并经得住时间的考验,在于它是“最高尚的心灵在各自的时代中所达到的最高的真理”,在于这颗心灵感同身受地表达着一个时代最先进的思想、一个时代最普遍的大众诉求。道德、精神、理想的崇高表达,加上内容的丰富性、情感的充沛度、艺术的创造力、思想的深刻性,让这些作品的内涵足够宽广、足够真实、足够深刻,也才足够厚重。

今天,我们尤其需要从经典中发现创造经典的力量。曾几何时,经典的价值受到质疑。经典无用论、读书无用论等论调都曾甚嚣尘上。这主要源于现代社会的浮躁心态、消费心理。在现代艺术浪潮中,一些艺术家总是试图在颠覆经典中寻求一种具有当代意义的样式,从而获得时代的艺术新解,在没有弄懂经典的情况下,最终结果常常是经典在解构中被曲解,只留下戏说经典的庸俗、新编经典的单薄,甚至扭曲了一部分人对经典的认知——经典变成了一种符号、一种样式、一种桎梏,甚至成为了历史的美化、权力的附庸。经典真正的价值所在却往往被忽视了。

刘文西中国画《祖孙四代》,中国美术馆藏。

艺术经典被誉为“美学尊严”的载体,其意义和价值主要蕴涵于它所承载的民族文化精神和艺术开创精神之中。经典虽然不可复制,时代也不需要复制经典,但它的价值恰恰在于,其不可复制的原创性、超越时空的永恒性和妙不可言的艺术性。这也是今天我们应该从中汲取的力量之源。

从庄子“拙于用大”的典故,反思经典无用论,思考当下艺术创作为何缺少具有浩然之气的巨作,应该可以获得启示。艺术经典是民族文化精神的形象书写,集中体现着民族文化精神的价值取向。认识、把握艺术经典的时代价值,让具有代际相传的巨大影响力的民族文化精神,在每一个时代绽放其独特的魅力,是艺术的时代弄潮儿所应致力的方向。

这不但需要开放的反思精神和创新精神,更需要书写民族文化精神的责任担当。现代社会,人们每天都在接受大量的碎片信息。美术工作者如果没有明确的责任意识,他们的工作可能就只是主题与技术的简单组合,自己都感动不了自己,何来观者的感动?因此,美术创作中的责任意识不能中断。只有在符合艺术创作规律的基础上,发现问题,创造性地解决问题,美术作品的内容和形式才能得以统一,美术家倾心的创造和时代的强劲风格才会完美呈现。否则,仅仅是知识的堆砌和图像的拼贴,即便引人关注,也不可能摄人心魄,更难以成就属于一个时代的杰作;同时艺术应该饱含的激情,以及直面社会发展、推动社会进步的意义,则必定是模糊的;甚至越是舍得花时间与气力,其所创造的作品与观者越是割裂的。

所以,对于当代的中国美术而言,责任是非常明确的。这种责任就是要在继承优秀民族传统、借鉴国外已有成果的基础上,推动中国美术的现代化,并且明确作为智力拓展的这个现代化对于中国社会发展的切实意义。“握笔如握枪”。美术工作者需要冷静思考,自己手中的工作,能够给这个社会带来多少积极、正面的精神资源,而不仅仅是物质的转移与消耗。作为一个强调创造的行业,在国家全面深化改革,社会转型迫切需要创造力迸发的时刻,美术不能仅仅耽于锦上添花的角色,沾沾自喜而忽略自己的职责。从这个角度出发,中国美术实践仍然有大幅度提升的必要,也有大量的工作需要去做。

“推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品”。立足当代中国的发展,重识经典“永不褪色的时代价值”,从经典中发掘真正扎根人民与生活的途径,是中国美术应该致力的方向。只有守住中华民族的“根”和“魂”,并不断获得创造性转化和创新性发展的动力,中国当代美术创作,才能对于中国社会的进步,乃至对于世界美术的参与以及格局的改变,产生充沛的、现实的意义。

版式设计:蔡华伟

尚 辉:承载与自觉

2015,对于国家重大美术建设而言,莫过于更加强烈的民族文化自觉意识的凸显:为纪念中国人民抗日战争胜利70周年再度兴起历史题材美术创作高潮,习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》更使美术界在多元文化时代,回到艺术与生活、艺术与人民、艺术与民族文化等命题的探讨与践行。

王临乙为人民英雄纪念碑创作的浮雕《五卅运动》(局部)。

历史题材美术创作,无疑是一个国家民族精神塑造不可缺失的视觉文本,而有关抗战历史题材的美术创作,则绝不止于对那场民族解放战争历史瞬间的再现,而是一个国家与民族英勇抗争精神的承载。因此,在纪念抗战胜利70周年的历史节点上,举办相关的美术作品展,也便具有了鲜明的当下性。不论是在中国美术馆举办的“铸魂鉴史 珍爱和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年美术作品展”,还是在上海中华艺术宫举办的“铁的新四军——红色记忆·经典美术作品展”,抑或是在广东美术馆举办的“铜墙铁壁——抗战中的民族责任”……在这些作品面前观者所能感受到的,正是这70余年抗战题材美术创作,如何从对战争现场的真切描绘,走向诗性历史的审美重构,那是不同时代的思想特征,在抗战历史主题中的文化积淀。显然,当代有关抗战历史题材的美术创作,是在远离战争的时代语境下进行的历史还原。这种还原很大程度上是对历史的诗意想象,但也从当代角度深刻地挖掘出战争中的人性意识与命运抗争,突破了理想化描写的单一模式,也促进了对抗战历史主题的表现个性与表现深度的探索。

赵奇中国画《九一八》,中国美术馆藏。

现实的偶然性,往往寓含着某种历史的必然性。习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》,或许和毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》构成了某种历史的暗合,包括抗战题材在内的新中国美术创作,总是如此深切地和中华民族的命运联结在一起,这或许也最好地诠释了中国现实主义美术道路所蕴含的人文精神。

面向现实、描绘当代人民形象,构成2015现实主义美术创作的另一主潮。在以“深入生活,扎根人民”为主题的美术创作实践中,中国美术馆举办的“当代15位美术家作品展”、中国国家博物馆举办的“中国艺术研究院写生创作展”,以及集中国美术学院众多教师合力创作的“时代领跑者”等展览,从历史的纵向和当下的横向,形象地展陈了当代美术家植根于生活、为人民造像的艺术追求与创作历程。他们的作品,不仅形象地塑造了新中国的人民形象,而且真切地刻画了改革开放的时代先锋。画家们无意用“高大上”的流行方式去拔高他们,而是用质朴的语言去刻画他们的平易,更可贵的是,这些创作还为中国画的现代转型,为油画、版画和雕塑等外来艺术的民族化,做出了卓越的探索。在处理艺术与生活辩证统一关系的过程中,我们看到当代美术家以怎样关切的视线,聚焦于普通百姓、边地民族和时代英模。生活之于他们的艺术创作最核心的,是解决表现怎样的人文关怀、怎样的精神品格,是解决艺术创作与生活的感受和认知、艺术创作与表现对象的精神情感等问题,而这才是解决一切艺术创作问题的起点或根本。

全山石、翁诞宪油画《义勇军进行曲》,中国美术馆藏。

民族文化的复兴,包孕了民族美术的复兴。这意味着中国美术,在历经20世纪引进、嫁接、吸纳与融合外来美术之后,必然会在新世纪的民族文化自觉中,进行新一轮的当代民族艺术创造。而以“中国精神”为当代中国美术价值核心的创作实践与理论探索,已成为美术创作与研讨的焦点命题。

“中国画学会展”,是中国画学会成立4年来,首次从学术角度对当代中国画创作状态进行高端扫描,从其梳理的中国画多维探索路向上,既可以感受到那些来自现实生活的笔墨是最富生命的艺术创造,又体味到传承中国画学精神本身就是一个艰难的当下学术命题。实际上,不论是“中央美术学院中国画学院教学与创作展”和“中国画学国美之路”,从中国画教学角度对当代中国画学的梳理,还是“写生的传统与当下意义——中国美术太行论坛”等各种研讨会对当代中国画创作现象与症结的剖析,学界越来越聚焦于中国画学的写意传统如何在当代进行反刍与增进。毕竟,今天重申中国画学的写意精神命题,已不是、也不可能回到19世纪之前的中国画原点。再度体认这种“中国精神”,实际是站在中西文化深度交互的现实情境下,对中国写意文化与艺术表现特征的再发现与再挖掘。这种体认,无疑包含着相当成分的国际视野与当代文化的创造性。

“中国精神”的命题,或许在舶来的美术品类中获得了更多的学术回应。“历史的温度——中央美术学院与中国具象油画展”“文脉传薪——中国写意油画学派名家研究展”,乃至“百年华彩——中国水彩艺术研究展”等,既是对油画、水彩、版画等自20世纪引进以来,中国几代美术家不断尝试与探索东方文化特征历史轨迹的追寻,也是从当代这个历史的横截面上,对外来画种与中国画形成的某种精神脉息,进行学理性的寻绎与同构。这其中,“写意油画”是一个最能撩拨人兴奋点的字眼。在此,油彩光色不仅要能体现西方写实绘画的本质特征,还要能够呈现东方人对“物我为一”的哲学诗思与审美观照。但这种嫁接,也同样会产生文化与审美上的排异现象——写意的主观性与书法化,也许会本能地抵牾建立在实证与再现哲学基础上的西方油画的形色本质。这或许就是写意油画作为油画本土化一种最鲜明的标识进行中西美术嫁接的文化理想与艺术难度。

对被现代化(更多是被西方化)了的中国画原生写意精神的反刍,以及对被引进而来的油画再生写意精神的寻绎,都让人们切身感悟到民族文化复兴对于“中国精神”自觉的紧迫性。的确,民族文化的自觉,在2015中外美术密集而深层的交互中,以及一些青年美术家的作品展览中,显映出更加清晰的轮廓——“第六届北京国际美术双年展”“第五届全国青年美展”“2015—2016深圳国际水彩画双年展”,抑或第十二届全国美展优秀作品远赴欧美的巡展,都让人越来越能够体验到一种迫近的内压:已进入当代世界艺术发展行列的中国,是如此需要凸显自己民族的当代艺术形象。当中国更加自信地屹立于东方时,我们能够捧出什么样的引领人类未来艺术发展的美术作品呢?期冀“一带一路”重构的世界经贸格局,能够以另一种文化战略的构架,重展中国现代文化给予世界与未来的影响和辐射。 (作者为中国美术家协会美术理论委员会副主任)