最爱画潮水:从武侠小说走向山水画之道

1999年,65岁的孔仲起在钱塘江畔观潮。夫人钮素芬在一旁拍下潮起瞬间

据钱江晚报记者 郑琳 马黎 林梢青

当代著名山水画家、美术教育家孔仲起先生于10月5日凌晨4:56因病在浙江医院逝世,享年82岁。这位80岁还上黄山、酷爱画潮水的老先生患病已经一年半,最后的时刻在家人和十数个学生的陪伴下安然离世。留给后人的,是那老顽童式的招牌笑容,和他笔下闻名于世的钱塘潮水。

孔仲起,祖籍浙江慈溪,1934年出生于上海的一个绘画世家,祖父子瑜、父小瑜、兄伯容均擅长花鸟博古画。画家师承陆俨少、顾坤伯,是浙江山水画坛与山水画教育承前启后的重要人物。

1955年,画家入学浙江美术学院中国画系,1960年毕业后留校任教。他的山水画以大气雄浑见长,尤其在中国画的云水表现领域有开拓性的贡献。

探寻当代中国山水画的文脉,孔仲起是非常引人注目的一环,这么说,一方面是因为他的山水画雄健奔放,严密与开阔兼备,注重深远意境;另一方面是因为,当今活跃于画坛的中青年山水画家,大多受教于他。

他对自然之物,尤其对潮水,有一份痴爱。

从看到钱江潮的第一眼起,或波涛起伏,或水天平静,早潮、夜潮、回头潮,潮水的每一种姿态,在他的笔端、心底,流淌了50多年。

他的家安在钱塘江畔,和潮水为邻。在五楼的画室里,有一扇窗户,可以望见江水一隅,那是画家特意“开凿”的。他还给窗户题了一名——“钱江一截”——挂在墙上。

连孔老的爱情,也与潮水相连。

师母钮素芬是海宁人,那里是观潮胜地,“我们结婚都是在钱塘江边上,缘分不浅。”

孔老家里,有一块长得跟他很像的石头。那方顽石,宽胖、憨气,形同罗汉。仔细再看,分明是画家平日里乐呵呵的样子,慈眉、善目。参观过本报与浙江档案馆合作的文脉展的读者,一定对这颗石头有印象。

孔仲起在创作中

“人生有潮起,也有潮落。孔子说,流而不乱,激而勿怒。这是很自然的事。脑子里要多想快乐的事、顺利的事,人人都有失意的时候,父母赠我一副菩萨相,就是要我知足常乐。”

不仅知足常乐,更是艺无止尽。

80岁那年,孔仲起在浙江美术馆办了一个大展,名字叫“涛声依旧”。那一年,他甚至第八次登上了黄山,随后创作了《黄山烟云》;而早一年冬天,孔仲起再次挥笔,描摹出气势磅礴的钱江潮水、六和烟云,巨幅作品《钱江潮》,被孔仲起自己誉为“80后第一潮”。他在那两幅新作上,都题了“八零后”。那时,他笑呵呵称自己“80后”,“还很年轻”,豪情期待“九零后”再上黄山。

虽然没能等到孔老师的九零后,然而我们永远记住了他奔流如潮水一样的激情。

钱江晚报2012年7月6日曾对孔老先生做过一次专访,小编现将采访内容复登于下,聊作哀思:

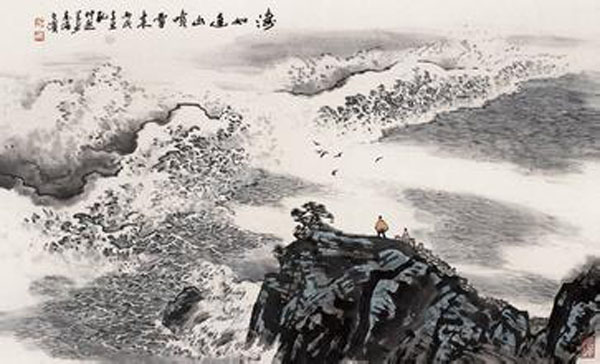

孔仲起《观潮图》

【潮·起】《蜀山剑侠传》

“当时看这本书的时候,我只是个上海的小青年,整天常住在高楼林立之中,从没有看过真山真水,之后一直向往这些地方。”

记:您出身在绘画世家,祖父、父亲和哥哥都画了一手好画,他们对您有什么影响?

孔:我祖父业余喜欢画一点古董、文物的画,后来成了专业的博古画家,我父亲受他影响,也喜欢画花鸟博古画,上世纪三十年代,他的博古画在上海独树一帜。

我也是业余变专业,爸爸没教过我,他整天在外面拼搏营生。我完全是受环境熏陶,在小学时就喜欢在书上涂涂画画,那时同学们就叫我“图画大王”。

记:您小时候喜欢画什么?

孔:喜欢画漫画、连环画,画孙悟空、大侠客。新中国初期,我和程十发(著名画家)还差一点成为“连环画联合书店”学习班的同班同学。

记:您初中只读了半年,就去上海英雄金笔厂当工人了,那段时间怎么学画画呢?

孔:我在金笔厂当了4年工人,一进厂,就做冲床工和抛光、电镀这些事。我们十几个学徒,好多人的主要指头都被机器冲掉或截坏了,我是唯一保留了完整手指的,后来才不致影响画画。

虽然工厂很忙,但业余时间我还是画漫画,向报纸投稿,给《劳动报》、《解放日报》当通讯员。

解放初期的美术创作活动,以画政治漫画为主,批判社会不正常的现象,鼓励人们上进。

当时我画了一幅连环漫画,叫《假使大家都有这样的想法》。这幅漫画得了全国职工美展一等奖,单位把我推荐给美院。当时大学第一次向工农兵开门,全国就招了4个工人,我是其中之一。

记:您从什么时候开始,对山水画有了兴趣?

孔:我年轻失学时喜欢看小说《蜀山剑侠传》,是还珠楼主写的。他写了50多本剑侠书,累计起来有100多册。他写作的特点是,天下名山大川,都能很具体地描写。这些剑侠、仙道,在名山大川里修炼,楼主要讲故事首先要描写环境。我随着他的文字,就进入了这些画面,那些老林,都有细致的描绘,我慢慢就被吸引到他所创造的神仙境界中。

看这本书时,我只是个上海的小青年,整天处在高楼大厦钢筋水泥林里,从来没有看过真山真水,看了之后一直向往这些地方。

大三时,中国画专业分成了人物、山水、花鸟三科,我选择读山水画,也是和这个念头分不开的。

【潮·涨】《浙江潮》

孔仲起《钱江潮》

“我们画山水的人,胸襟不开阔的话,山水画出来,不容易激动人心,不容易启发人的胸襟。”

记:在美院读书,您与哪位老师交往最多?

孔:我主要跟顾坤伯(现代国画家、教育家)学画。他的特点,就是讲话少示范多。我说他是“讷讷顾君子”,他教我画山、画石、画树,不是靠头头是道,而是身教为主。

记:您第一次看钱江潮是什么时候?

孔:解放初期,我在钱塘江边上看过几次潮水,虽然潮不大,但也足以勾起我的画兴。

有次课堂作业,我临摹了一幅清朝初年山水名家袁耀的《观潮图》,后来又临摹了大量作品,但潮水那种气势,我画得还远远不到位。

1958年,我体验生活,和方增先(著名画家,浙派人物画代表之一)等几个人第一次去海宁看潮水,那个山崩地裂啊,潮水大的时候,观潮人逃都来不及。

记:要画出涨潮一瞬间的“激情”,有什么讲究吗?

孔:写生讲究“默记默写”。你拿一支笔,去跟潮水赛跑,是跟不上的。所以要靠记忆,眼睛闭起来,潮水过去了,再画下来。

《浙江潮》也是这样一次次看潮水后,画出来的。

记:您后来还画了很多钱江潮的作品,像《观无涯》、《月潮》,还发明了“云皴(cūn)法”、“弧勾法”、“短线法”、“水彩泼墨法”这些画山水的技法。

孔:我是从古人优秀的传统中继承,在自己创作中,加以生活的体验,充其量是有所发展。

古人限于交通条件,它画的只是一个局部,一个角落,一种想象。我们现在可以去现场画,反复斟酌。

我一直到结婚以后,都住在钱塘江边上,跟潮水为邻。

记:为什么对钱江潮这么情有独钟?

孔:大山、大水、大自然,给人一种包容性。我把沧海,潮水,比喻成自己的胸怀。听起来,口气未免大了一点。但做人,没有大的抱负,讲难听点,没有太大的出息。

沧海,是开阔的胸襟,远大的理想和抱负。我希望自己的心,像大海一样,激荡慷慨。

在上课时,我也跟山水专业的学生讲,我们画山水的人,胸襟不开阔的话,山水画出来,不容易激动人心,不容易启发人的胸襟。

【潮·涌】胸中有沧海

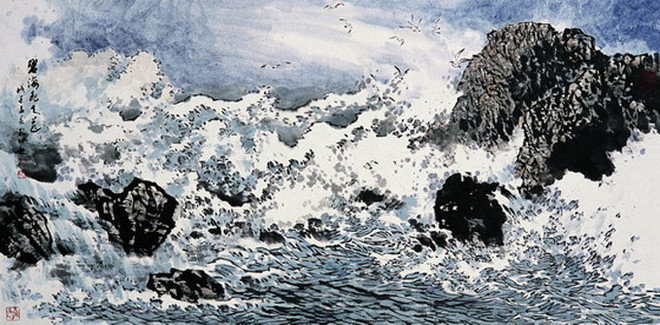

孔仲起《碧海飞天花》

“只有不断重复,逐渐积累,内心才会形成一种汹涌澎湃的感受。画海,胸中有沧海。画山,就是胸中有丘壑。”

记:听说您和夫人的认识,也与潮水有关?

孔:她老家在海宁,看潮水最好的地方。她姓钮,我姓孔,正好一对。

她在九溪屏风山疗养院工作,我当时经常去山上写生、画潮水,这是我们认识的伏笔。

我连结婚,也是在钱塘江边上。那时我们的新房,就在九溪口,同事朋友常到我家玩,不是我家大,而是我家就在钱塘江边上,涨潮时,我们一起看潮,退潮时,我们就一起摸黄蚬儿。

记:您说已经记不得画了多少次潮水了,会有厌倦的时候吗?

孔:水是活物,每一次变化,都能给我带来不同的思维感受。

从事艺术创作的人,各有个性,我是写实的人。我每一年都要看潮水,每一年都要爬山,大自然的灵气,永远在变幻。

只有不断重复,逐渐积累,内心才会形成一种汹涌澎湃的感受。画海,胸中有沧海。画山,就是胸中有丘壑。

有了生活积累,见的多了,体验就多了,脑子里知识、形象积累多了,画出来的形象,也更充实。你如果连脑子里都是空白的,那画出来,也是空白的。

孟子讲,充实之谓美(语自《孟子·尽心下》:“可欲之谓善,有诸已之谓信,充实之谓美。”),也就是这个意思。

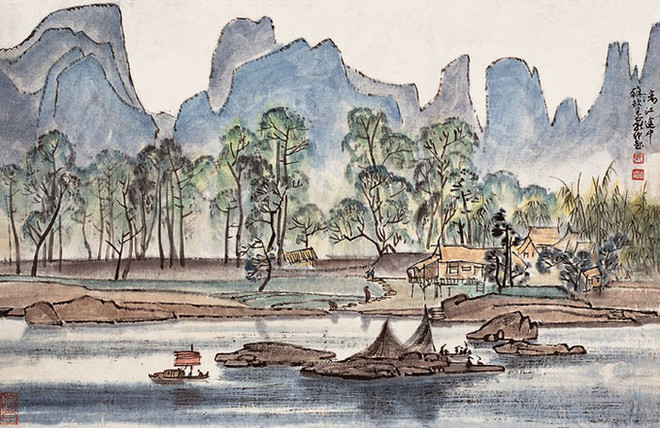

孔仲起《漓江途中》

【他人评价】

上课时,他最擅长讲孔子的典故

讲述人:林海钟,中国美术学院国画系教授、博士生导师

孔老是我的研究生导师。他的教育方式是“无形”的,有中国传统的文脉在里面。

他关照学生,却又不露痕迹。他上课时很活泼,讲典故是他最擅长的,尤其是孔夫子给学生上课的故事,他会用幽默的方式,讲给我们听,是一种启发性、鼓励性的教学方式。

他这个人,对很多事情都不放在心上,常以糊涂自居,实际上,他是一个智慧的长者,是一个很性情的艺术家。在中国山水画发展的历程中,他扮演着重要的角色。

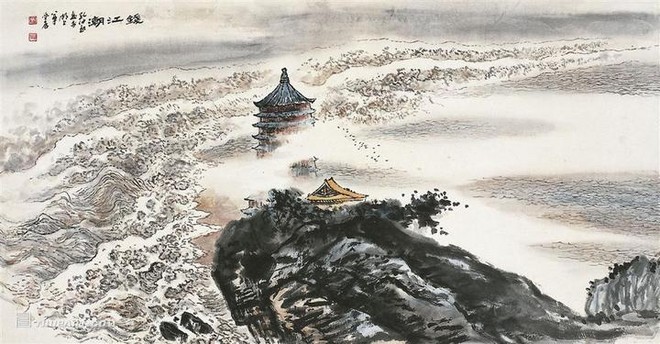

孔仲起作品《广济通衢》

鼓励时,他总是说“蛮好、蛮好”

讲述人:孔耘,杭州师范大学美术学院教授、绘画系主任

每次见到孔仲起,他总是乐呵呵的。虽然他记性不好,但只要关于绘画的事,他的记忆力就超强。

有一次,我去他家,说起几十年前我画的画,他居然记得画了什么,还一一点评。

他对学生常是鼓励的,从来不发火,总是用杭州话说:“蛮好、蛮好,进步很大。”

而且,孔老说到哪里,就能画到哪里。

有一次我带女儿去他家,他很高兴,说:“太爷爷给你画张画吧。”我以为他会画一幅山水画,没想到,他把动物园里的动物都画在一张纸上,我都惊呆了。