为何应在圆明园遗址上建立一座图书馆?

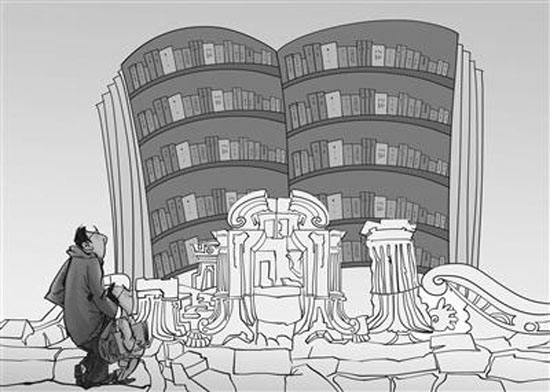

漫画/曹一

摘要]圆明园原本就包含皇家学校和文源阁这一皇家图书馆,在教育和文化的层面上与现代大学可以建立起继承关系。北大和清华两高校应携手合作,重建文源阁,同时建造风格与周边环境贴切的大型图书馆。

在创办一流大学的口号下,高等教育界的气氛一直是热烈的,有些大张旗鼓、万马奔腾的感觉。学者、专家以及领导在恰当的场合,在出现各种问题的时候,都会呼吁大家不要急躁,尤其是希望主管部门稳扎稳打,踏实前进。回顾各国的高等教育历史,为改善办学在相对短暂时间内有层出不穷的举措,对人事制度作不断的更动,似乎还没有先例。我们需要放慢一点步骤,让心情平静下来,多征求上上下下各群体的意见,多留一些余地和呼吸空间。不给教师和学者过大的压力,让他们有闲暇的心情和放松的节奏,显然会有利于教学和科研工作的提高和进步,有利于学界的和谐与合作。

在一流高等院校的建设上,资金的大规模投入、上级主管部门具体入微的量化要求,可以在一个特定方面起到至关重要作用,而且一般不会有大家担忧的浪费和低效益现象。我在这里说的是建设国际一流水平的图书馆。长期以来,我们在与世界名校攀比的时候有意无意忽略了图书馆规模和质量的考量,譬如它们的经费、藏书量、藏书种类、书库和阅览室面积以及藏书和流通的管理。一所高校没有国际一流的图书馆,又如何能自称是一流呢?

而图书馆的建设,首先是一个经费问题。由网络公布的数据看,哈佛大学图书馆系统藏书约1900万册,内有73所分馆,全职工作人员920多人,2014年的经费为1.6亿美元。耶鲁大学图书馆2012-2013年度经费为1.06亿美元,藏书1500万册,全职工作人员550人。这些学校有充足的经费订阅大量在线数据库,提供便捷免费的馆际互借服务,对纸本图书和文献进行广泛数据化处理,其服务远远超出书本的收藏和阅览。他们的书库和阅览室空间也能够绰绰有余地满足藏书和读者需求。

外文图书采购,以及图书馆的阅览和藏书面积,长期是我们一些著名高校的短板。我在这里只能够就文科外文图书谈一点我知道的情况。这几年在国家的支持下,外文经典文献的采编工作有极大的进展。与大家的想象不同,即使是燕京大学这样具有国际背景的学校也没有在1949年前收藏有足够的外文图书。而且燕京的外文图书大多是英文书,其他外语的学术著作并不多,更谈不上拉丁文和古希腊文经典著作的系统收藏。北京大学图书馆目前有丰富得多的俄法德日文书籍。北大自从上个世纪80年代以来购置了基本完整的古典和中世纪拉丁文古希腊文典籍,以及大量各种外文的研究著作。局限于经费的不足,北大图书馆还是不得不有所侧重,俄文以及其他非英文外文著作采编还是相当的零散和不足,不利于我们的学术研究突破过度偏重英美文化的片面性。办一流大学,一个外国朋友曾经说,图书采编经费是不应该封顶的。

数据库的电子图书和期刊被大家看作是晚近图书资料建设的一个亮点。不过外文电子资源偏重英文文献,订阅费用昂贵,而且不是绝对安全可靠。最关键的是,学术研究需要的大量非主流期刊和图书在短期内不可能被电子化,新近出版的大量图书因为版权问题也不会被电子化。纸版书和期刊需要很大的收藏空间。因此,建设一流的大学图书馆除了经费是一个瓶颈,藏书空间也是一个硬性要求。北大图书馆在管理和服务上无疑达到国际先进水准,所藏文献资源已经达到1100余万册(件),但是空间狭小,远远不能同世界一流大学图书馆相比。

这就让我想起毗邻北大和清华的圆明园。这一皇家园林在经历1860年的劫难之后长期荒废,遭受种种洗劫破坏。全面修复在技术、费用和功用上似乎都不可行。目前采纳的遗址公园方案在保护园区的同时略显单调,所以少量建筑也在被重修,以恢复一定的景观。圆明园原本就包含皇家学校和文源阁这一皇家图书馆,在教育和文化的层面上与现代大学可以建立清楚的继承关系。北大和清华这两所相邻的高校应该携手合作,重建文源阁,同时在附近空地上建造风格与周边环境贴切的大型图书馆,并使之以收藏文科图书和文献为主。

在圆明园遗址上矗立起一座国际一流的大学图书馆,应该是我们对当年帝国主义侵略的最好回应,是我们对实现未来美好梦想的最好推动。(文/彭小瑜,北京大学教授)