清朝驻外使节眼中的西方:简直就是 山寨中国

林则徐画像

[摘要]光绪初年,清廷迫于列强压力,首次派出正式的常驻外交使团。1877年,郭嵩焘刘锡鸿等人踏上英国领土,此后一批又一批的中国人以常驻外交使节的身份来到西方。

据《清人逸史》记载,刘锡鸿在法国期间,常常穿着任性随意,闲站于城市的最高桥梁之上。随从认为不妥并劝告刘锡鸿,刘锡鸿大怒,“你等不知翁意,欲使外邦人瞻仰天朝人物耳。”

早在第一次鸦片战争爆发前,英国代表义律曾递交林则徐一封书信,内有“使两国彼此平安”字样,这一语句遭到了当时较为开通的林则徐的严厉驳斥,“如两国二字,不知何解,我天朝臣服万邦,大皇帝如天之仁……想是英吉利,米利坚合称两国,而文意殊显不明。”

今天的中国人读到这封信,会毫不怀疑的认为”两国“是指英国和中国,然而正是传统中国天朝观念的影响,导致林则徐的思维与今人完全相悖,他认为中英两国不可相提并论。

林则徐的这一回击事实上开启了传统中国的天朝观念与西方主权观念激烈对抗的时代。中国社会科学出版社出版的《现代性在中国的建构与反思:晚清天朝观念的消解和主权观念的确立》介绍了当“天朝”观念遭遇主权观念时,国人为维护前者做出的螳臂当车的“不懈”努力。

作者屈从文认为,中国从天朝观念到主权观念的转变,有三个阶段,第一次鸦片战争前,天朝观念受到冲击,之后两者并存与竞争,至清廷覆亡时,主权观彻底击溃天朝观。

那么何为天朝观?何为主权观?

天朝观念认为世界一统于以中国为中心的“天下”,不存在和中国并列的国家,周边区域都是“属国”和“蛮夷”。中国虽然很少干涉藩属国内政,但从名义上,藩属国的君主必须由天朝册封。以属国朝鲜为例,朝鲜官员要对天朝派遣的册封使行一跪三叩礼,朝鲜王世子要对天朝皇帝的册封文书行三跪九叩大礼,之后经过册封使宣读文书,王世子才能登基成为朝鲜国王。英国、日本等因为没有向中国称臣纳贡,也就无法建立政治关系,中国将其视之为互市国,以“夷”的身份被纳入天下,成为天下的最外层。

但在主权观念中,主权国家互不统属,各自独立且地位平等,理论上不存在凌驾于主权国家之上的更高权威。

用天朝观念“同化”不利事实

1840年8月,英军侵入天津海口,清政府派琦善等到英舰进行谈判

在第一阶段天朝观念遭受冲击时,中国人普遍思维是用天朝观念看待事实,“同化”不利的事实。战争爆发初期,直隶总督琦善将打探而来的英国情报上奏道光帝,琦善奏称,英国国王已经故去四年,膝下无子,他的女儿(即维多利亚女王)登基为国王。该女王至今未出嫁,且该国女子婚恋自由,自行决定是否出嫁。

“是固蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知君臣上下。”琦善痛斥英国人如同犬羊的同时,还大胆做出了一个符合“中国特色”的推断。

琦善得知,英国女王并非“乾纲独断”,于是他将英国议员比作权臣,认为英国女主当权,年纪又轻,恐被权臣架空,成为傀儡国王。蛮夷之国怎么会胆大包天攻击天朝?一定是在广州被烧毁的鸦片中,有权臣的私产,权臣利益熏心,不顾英国利益,执意发动战争。

维多利亚女王

英国外交大臣巴麦尊曾在战争初期写信给道光皇帝,信中原文大意为要求中国赔偿英国损失,但在经过翻译的润色后,这份信件的原意被改变为英国人向中国大皇帝伸冤,英国人的形象变成了恳求昭雪的访民。

战争虽然输了,但国人的内心早已经被天朝观蒙上一层厚厚的茧子,清廷参与《南京条约》谈判的大臣将英国出兵的理由曲解为,“我们英吉利国,吃饭养家,借与中国通商,岂敢无故得罪中国?今连年兵战,实出万不得已。现蒙大皇帝准与通商,并由大臣可以作主,我们英吉利亦属请愿听候商议。”虎视眈眈、坚船炮利的英吉利转瞬变了画风,泛着一股老实巴交的乡土气息。

历史就是这样吊诡,英国一直想与清朝建立双方地位平等的外交关系,希望清政府接受欧美的国际法,然而这种诉求却是通过不平等的条约来体现。

为“捍卫”天朝观不惜开战

在第一次鸦片战争后,历史进入到作者所归纳的第二阶段,天朝和主权并立竞争。文化如同高速列车,其惯性不会瞬间消失,庙堂之人甚至为了“捍卫”天朝观,与西方再次开战。

咸丰皇帝即位后,坚持只有向中国称臣纳贡者,才可获准进京,且必须用跪拜礼觐见皇帝。咸丰帝的主张不可能被英法等国接受,手持国书的使节代表国家主权,怎可向他国皇帝下跪。

在英法等国以武力相逼,进占天津后,被派去谈判的清朝大臣桂良私下与英法签署了《天津条约》,承认中国不再以“朝贡礼”对待英法等国。面对即成之局,桂良和咸丰各有“锦囊妙计”,桂良上奏咸丰称,自己擅自签订《天津条约》只是权宜之计,皇帝若要撕毁条约,只需要将他拿问便可赖账。而咸丰则希望以免除列强关税的高额优惠,换取英法公使不再驻京。

额尔金

英国谈判代表额尔金此时也明白了中国的特殊文化,“但在中国政府看来,这些特权的让与,等于一种革命,它涉及到在帝国传统政策上的某些最宝贵原则的放弃。”

《天津条约》一年后,按照规定英法公使要进京换约,这再次触及到清廷的“七寸”,即公使觐见皇帝问题,英法公使要求以鞠躬礼觐见皇帝,并且亲自递交国书给皇帝。咸丰皇帝坚决反对,礼节问题最终导致双方撕破脸皮,英法联军攻入北京。中国惨败后,为了避免公使觐见,咸丰皇帝滞留热河不归。

同治12年,迫于压力,同治皇帝接见驻外使节,驻外使节行五鞠躬礼,这是对于天朝观念的一次重大打击。接见前,在西方压力和维护天朝观念的夹缝中,一些力求变通的大臣搬出了古人韩愈,韩愈曾说,“诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之,”大臣们认为,西欧各国属于化外之国,未接受天朝教化,自然不具有天子之臣的资格,因此 “并未自进于中国,而必以中国之礼绳之,其势有所不能。”

在这番言辞中,西方使节不行“跪拜礼”的原因被解释为天朝皇帝优待“夷狄”。清廷还将接见地点选择在紫光阁,该地历来为属国和藩部呈表献俘之处。

被迫接受两国平等观念的清人仍然对主权一知半解,他们认为即使英国国王和中国皇帝平等,英国使节属于国王的臣属,理应向中国皇帝下跪。他们并不理解,手持国书的英国使节本身代表主权,地位等同于国王。

外交使节认定西方强大因学习中国

书中提到,在西方“兵强马壮”的事实已经征服国人时,一股比附风逐渐兴起,这就是以用中国历史中发生的事件来比附近代西方。当时士人眼中,西方强国互相竞争,与春秋战国的中国有惊人的“相似”,世界列国纷争、合纵连横,正是春秋战国的翻版。作者认为,当代学人讨论的资本主义萌芽问题其实也是一种比附之风的影响。

其实,天朝观念下的比附之风在清朝驻外使节的日记中也体现的十分浓重。光绪初年,清廷迫于列强压力,首次派出正式的常驻外交使团。1877年,郭嵩焘刘锡鸿等人踏上英国领土,此后一批又一批的中国人以常驻外交使节的身份来到西方。在最初的一段时间中,除最开明的郭嵩焘外,大多数使节还是将天朝思维随身携带到西方。

首位驻外公使郭嵩焘

驻外时间,保守的刘锡鸿和开明的郭嵩焘关系恶化,互相弹劾,刘锡鸿弹劾郭嵩焘三点,其中之一就是郭嵩焘见到巴西国王时,擅自起立,“堂堂天朝,何至为小国主致敬。”据《清人逸史》记载,刘锡鸿在法国期间,常常穿着任性随意,闲站于城市的最高桥梁之上。随从认为不妥并劝告刘锡鸿,刘锡鸿大怒,“你等不知翁意,欲使外邦人瞻仰天朝人物耳。”

欧洲令晚清驻外使节们大开眼界,他们看到了西方科技产生的各种器物,自行车、蒸汽机,甚至避孕套。也见识了迥异于中国的西方民俗,以及西方独特的政治制度。认识不断被刷新后,天朝观念很快和现实勾兑在一起,驻外使节开始承认西方的强大,但这种强大却以一种光怪陆离的诠释方式展现出来。

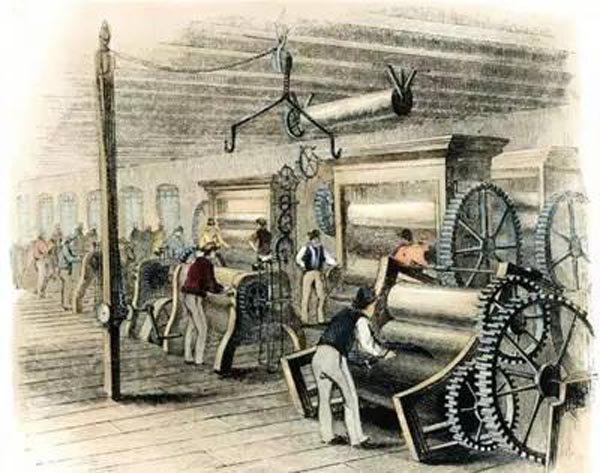

19世纪的欧洲工厂

刘锡鸿在日记中,讲述了他“舌战”波斯藩王的事情。波斯藩王认为,中国的孔子儒家学说,重义贬利,导致人们不知奋进,这是清朝国力日衰的原因。刘锡鸿则旗帜鲜明、立场坚定的反驳称,中国历朝强盛皆因为儒教。刘锡鸿还给英国的繁荣盖棺定论,“今英国知仁义为本,以臻富强,未始非由久入中国,得闻圣教所致,奈何以为殆害也?”刘锡鸿“巧妙”的将英国的强盛归结为其“偷师”中国的儒教。

不少继任的驻外使节继承并发扬了这一解释模式。宋育仁认为,中国和西方冰释前嫌后,西方定会钦慕中国,“则中国实为名教宗国,未有不推服钦崇。”薛福成大胆预测,儒教日月经天,欧亚诸国一旦与中国接触,儒教必将传入西方,耶稣教将衰落。他还认为,耶稣教源于墨子学说。

面对西欧国家的政治制度,不少驻外使节认为源起中国。刘锡鸿“创造性”的将汉明的基层三老里长制度用来比附英国议员制度,认为市议员就是里长,参议院就是党正,而市长就是乡大夫,“此制与汉之三老,明之里老略同。”薛福成认为,西方民主制度不外乎就是孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的理论的翻版。

他还表示,西方在培养人才方面讲求专业培养,这与管仲治理齐国时,将齐人分为士农工商四类是一致的。至于西方的科学技术,薛福成认为中国早就有之,《淮南子》《吕氏春秋》等书中对一些简单的自然现象的技术,被他用来证明光学、机械等科技皆出自中国。一番分析,薛福成下了结论,“今者西人因中国圣人之制作,而踵事增华。”

驻外使节们将西方社会的种种优越之处,与春秋战国时期中国的某些现象相比附,西方简直成了“山寨中国”。人类认为蛇是阴险的,梅花是有骨气的,均是将人的思维投射到动植物身上,第一代驻外使节面对未曾谋面的西方,只能用中国历史的轨迹来解释西方。此外,由于考虑到日记未来可能会公诸于世,如果在日记中大唱西方赞歌,这些使节很可能像郭嵩焘一样,遭遇闭目塞听的国内士绅的痛斥责骂。

无论出于何种原因,驻外使节无意或有意的为天朝学习西方铺就了“曲线救国”的道路,正因他们的这套“无知自大”的诠释模式,减少了国内排斥西方的阻力。如果西方制度和器物如果都是源自中国,中国的改革便是学习老祖宗,而非师从“蛮夷”。此后康有为等人也受到启发,在戊戌变法期间,采取了“托古改制”的方法改革。真理有时无法自己开辟道路,甚至需要荒谬来充当“先遣队”。

无可挽回的天朝观念

1892年,天朝最后一次行使册封属国新君的权力,与英国共同册封坎巨提国新君。1894年,英国代缅甸入贡,从此再无属国向天朝朝贡。无论朝廷上下如何挽回天朝观念,甲午战争和庚子之役后,天朝观念的脊梁已断。1911年辛亥革命前,清廷撤掉礼部,也相当于承认天朝观念的沉没,完全奉行国际法,行使西方外交礼节。

俄国十月革命,为中国送来了马克思主义,而在晚清,列强为中国送来了主权国家观念和民族国家观念。挨打挫伤了中国人的自尊心,而这些新观念如同地壳运动,割裂了传统中国,为日后激进革命思潮的倾泻制造了落差。(文/ 杨琳)