张爱玲遗作《爱憎表》(选摘)独家首发

[摘要]重构的《爱憎表》虽然是未完稿,而现存部分也极可能只是初稿,但张爱玲的独有笔触依然随处可见,确实是‘轻松的散文’,赏心悦目。

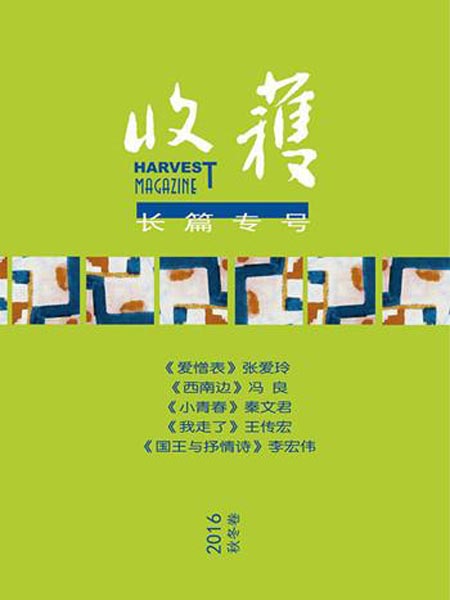

《收获》长篇专号秋冬卷将于头条发表张爱玲遗作《爱憎表》全文两万余字,为大陆首发。这期杂志将于9月30日前后上市。

《收获》杂志曾于1985年第3期《文苑纵横》专栏上推出老作家柯灵撰写的《遥寄张爱玲》,并同时在这期杂志上刊发张爱玲写于40年代的名作《倾城之恋》。这是张爱玲在大陆沉寂数十载后重新进入国人视野的开始,也是此后“张爱玲热”的发端。2016年9月30日,张爱玲96岁诞辰之际,她的生前作品再一次“登上”《收获》杂志,这就是长篇回忆散文《爱憎表》。

1. 发表过程:触发于上海,回归于上海

一九九〇年,上海学者陈子善发掘出张爱玲中学时期一些旧作,并发表《雏凤新声——新发现的张爱玲“少作”》一文。张爱玲见到了这篇文章,触发了她写作的念头。正如张爱玲在这篇散文开头所写,文章的来由,系“我近年来写作太少,物以稀为贵,就有热心人发掘出我中学时代一些见不得人的少作,陆续发表,我看了往往啼笑皆非。最近的一篇是学校的年刊上的,附有毕业班诸生的爱憎表。我填的表是最怕死,最恨有天才的女孩太早结婚,最喜欢爱德华八世,最爱吃叉烧炒饭。隔了半世纪看来,十分突兀,末一项更完全陌生。都需要解释,于是在出土的破陶器里又检出这么一大堆陈谷子烂芝麻来。”于是她花了2个月的时间写长篇散文《爱憎表》,但陆续搁下,始终没有写完。1995年9月8日,张爱玲在美国洛杉矶家中过世,根据她生前所立遗嘱,所有遗产由宋淇夫妇代为保管,其中包括大量的遗作手稿。宋淇夫妇过世之后,其子宋以朗先生作为文学遗产执行人,陆续整理出版了《重访边城》,电影剧本《一曲难忘》、《六月新娘》,小说《同学少年都不贱》、《小团圆》、《雷峰塔》、《易经》、《异乡记》等遗作。

2015年夏天,宋以朗先生请香港学者冯睎干先生帮忙整理《爱憎表》草稿。据冯睎干在《<爱憎表>的写作、重构与意义手稿来历及相关文献回顾》这篇文章中的回忆:

“张爱玲的遗稿,可出版的,近年已悉数付梓,仅余小部分为未刊稿。二〇一五年夏,宋以朗交给我一叠张爱玲的草稿,让我帮忙整理。当时草稿尚未诠次,仅按纸张大小、颜色和类型(如信封或信纸)稍作分类,内容以作者往事为主,但很零碎。由于每页均字迹潦草,东涂西抹,宋以朗只能初步确定,手稿中包括一篇《爱憎表》散文,但原稿次序未明,也不知道页数。他大胆猜测,其中可能还有张爱玲晚年未写完的《小团圆》散文。我根据草稿内容及其他线索,从中区分出二十六页纸,再排列次序,成功重构出部分的《爱憎表》。”

重构后的《爱憎表》(中文繁体字版)首先发表于台湾《印刻文学生活志》2016年第7期,《收获》杂志主编程永新先生立刻向《印刻文学生活志》取得授权,将《爱憎表》中文简体字版全文首发于9月30日前后上市的《收获》长篇专号秋冬卷。

2. 文学价值:虽未完成,犹有可观

冯睎干先生根据亲手整理与重构的经验,提出:“我相信直到张爱玲逝世,《爱憎表》也没有完稿,跟她在信中描述的《爱憎表》状况吻合。至于全文字数,可以分两方面讲:一是可确定为《爱憎表》的内容,即完整的引言和头两部分,约一万四千一百字;二是包括其他零碎部分和提要,则合共二万三千字。”他估计《爱憎表》本来有四部分,但现在仅存头两部分的初稿。这个估计来自于当年17岁的张爱玲填表格时,有“最喜欢爱德华八世”、“喜吃叉烧炒饭”、口头禅 “我又忘啦!”和“拿手好戏:绘画”等答案,而目前草稿中所见只确切完整地回答了“最怕死”和“最恨有天才的女孩太早结婚”两部分。在写给宋淇夫妇的信中,张爱玲提到,“爱憎表”上填的最喜欢爱德华八世,“需要解释是因为辛泼森夫人与我母亲同是离婚妇”,然而首两部分并没有解释“最喜欢爱德华八世”的理由,可知必定还有别的部分。另外,张爱玲的草稿中有她的写作大纲,当中出现“填Ed VIII”和“喜吃炒饭”字样,可见她至少还打算多写两部分。

这些都已经成为永远的遗憾。

“《红楼梦》未完,其文学价值依然甚高。手稿也的确很乱,但我勉力而为,总算令仅存的部分得见天日,即使成果不是无懈可击,亦自有可观。”冯睎干表示。

“例如,重构的《爱憎表》虽然是未完稿,而现存部分也极可能只是初稿,但张爱玲的独有笔触依然随处可见,确实是‘轻松的散文’,赏心悦目。《爱憎表》呈现的写作风格,跟《小团圆》小说一样,也是迂回曲折地讲自己的过去,尤其是童年。张爱玲不想让往事一泻千里,而要它们在笔端细水长流,《爱憎表》展现的正是这种回环往复式写法。另外,重构《爱憎表》有一意外收获,就是让我们知道张爱玲的写作方法:首先,她会用列点形式,拟定写作大纲(但不一定严格遵守);其次,同一段话她会反复重写、添补内容,力求尽善尽美。看她的草稿,我们知道她每篇文章皆惨淡经营,非一挥而就。”

文中还提到一些笔误,例如张爱玲写母亲督促她弹琴,原文是“她想培植我成为一个傅雷,不过她不能像傅聪一样寸步不离在旁督促,就靠反复叮咛。”“傅雷”和“傅聪”的位置反转了。对于整理者来说,修订这种错误当然不困难,比较棘手的是当这些草稿中呈现出来作者对同一件事有不同叙述时,整理者就要判断该用哪一个。

据悉,《<爱憎表>的写作、重构与意义手稿来历及相关文献回顾》也将与《爱憎表》同期发表在《收获》长篇专号秋冬卷上,届时“张迷”们可以从中看到《爱憎表》详细的重构过程。(《收获》吴越 供稿)